中国地质大学(武汉)国产成人黄色直播网站

周美夫教授团队博士后梁钰及合作者在Science Advances期刊发表学术论文,利用生物标志物古温度计揭示柴达木盆地晚中新世快速隆升过程。

厘清青藏高原的隆升过程,对于认识现代亚洲气候和地理格局的形成机制,以及检验高原生长的动力学过程等地学核心科学问题具有重要意义,长期以来受到地球科学界的高度关注。然而,相较于高原中南部,北部地区的古高程定量重建研究仍较为薄弱,且存在较大分歧,制约了对整个高原隆升过程的系统理解。因此,近年来高原北部的古高程定量重建成为该领域研究的前沿方向,亟需引入新颖高效的定量工具,系统解析其地形演化历史。

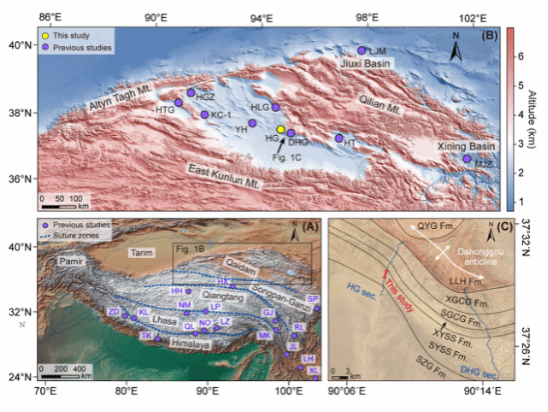

柴达木盆地位于青藏高原北部,是该区域重要的沉积盆地(图1)。盆地内部及其周缘广泛分布的构造活动、古湖泊沉积和生物演化等多种地质证据表明,中–晚中新世(约1700万至500万年前)是青藏高原北部显著隆升的关键时期。在这一阶段,柴达木盆地内发育有大型的古湖泊,其沉积物中保存了珍贵的古温度信息。借助温度与高程之间的相关关系,有望实现对盆地古高程的定量重建。近年来,研究人员在该区中–上中新统地层中发现了Group III 长链烯酮。这类源于颗石藻的化合物原为典型的海洋生物标志物,在陆相沉积中极为罕见,其在柴达木盆地的发现,为高分辨率重建古湖面温度,并进一步定量分析青藏高原北缘古高程演化过程,提供了关键的科学突破。

图1. 研究区地形概况图

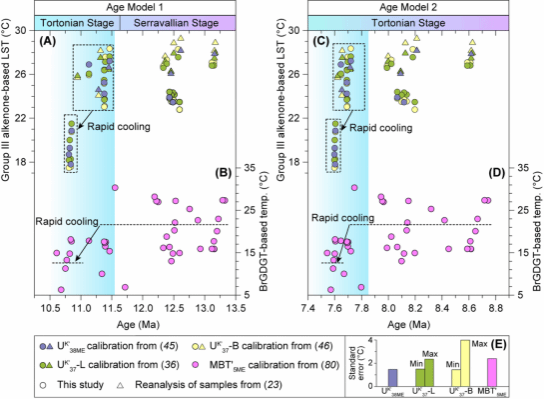

基于上述发现,本研究对柴达木盆地红沟剖面中–上中新统湖相泥岩地层进行了高分辨率密集采样,运用有机地球化学生物标志物技术,系统重建了古湖面温度演化,并进一步估算盆地的古高程变化。研究发现,多数样品中仅含Group III 长链烯酮,少数样品中则同时存在Group III 与 Group II 长链烯酮的混合物。为此,研究采用了最新发展的 UK’38ME (C38甲基烯酮的不饱和度) 温度校正方法,该方法可有效避免烯酮种属混合带来的温度校正误差,从而实现更为准确的古温度重建。重建结果表明,柴达木盆地在晚中新世经历了一次显著的降温事件,古湖泊表面温度下降幅度达 6.6 ± 1.8 °C(图2)。同时,基于源自细菌的生物标志物brGDGTs(支链甘油二烷基甘油四醚)分析的古温度记录亦揭示湖泊水柱在同期发生降温,进一步佐证了这一降温事件的存在(图2)。根据前人建立的两种不同的柴达木盆地新生代地层年代模型判断,该降温事件可能发生在约1130–1080万年前,或770–760万年前。

图2. 晚中新世柴达木盆地古湖泊的生物标志物温度记录

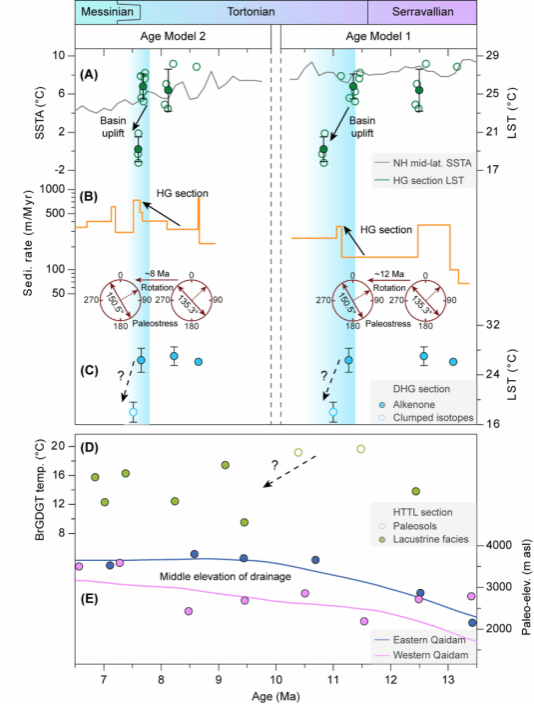

为探讨降温背后的成因,研究团队将柴达木盆地的古湖面温度变化与北半球中纬度地区的海表温度记录进行对比(纬度相近),发现降温并非全球性气候变冷所致,而是受快速地形抬升驱动 (图3)。结合前人针对青藏高原北部建立的湿球温度垂直递减率模型,研究进一步估算了该期间的盆地抬升幅度:在1130–1080万年前期间,盆地地形可能上升了约1650 ± 450米;或者在770–760百万年前期间,则可能抬升了约1525 ± 450米,具体取决于所采用的年代模型。

图3. 支持柴达木盆地晚中新世快速隆升事件的全球与区域对比证据

本研究首次将Group III 长链烯酮这一经典海洋古温度计应用于柴达木盆地的湖相地层分析,为青藏高原北部盆地的古高程定量重建提供了新的思路与高分辨率的技术路径。相较于以往可能受限于山地高程信号干扰或分辨率不足的古高程计,该方法展现出更强盆地高程代表性与时间解析力,为深入分析青藏高原北部的地形演化过程提供了关键数据支撑。同时,本研究也拓展了Group III 长链烯酮在非海洋环境中的应用边界,展示其在内陆湖泊古温度/古高程研究中的巨大潜力。

本研究受到国家自然科学基金(42301180,42172091)、国家重点研发计划(2023YFF0803901)与中国博士后科学基金(2022M722934)的联合资助。研究成果发表于国际期刊 Science Advances。中国地质大学(武汉)周美夫教授与香港大学柳中晖教授为论文通讯作者,中国地质大学(武汉)博士后梁钰(现任职于日本高知大学海洋岩心国际研究所)为论文第一作者及共同通讯作者。合作者还包括中国地质大学(武汉)David B. Kemp 教授与刘泽瑞教授,中国科学院地球环境研究所刘卫国研究员、王欢业研究员与刘虎副研究员,长安大学全成教授与刘晓波讲师。

论文信息:Liang, Y., Wang, H., Kemp, D. B., Liu, Z. R., Liu, W., Liu, H., Quan, C., Liu, X., Liu, Z., Zhou, M.-F. (2025). Terrestrial temperature history reveals Late Miocene rapid uplift of the northern Tibetan Plateau. Science Advances, 11, eadu5030. //doi.org/10.1126/sciadv.adu5030